気候が決める人類の未来?

気候変動で読む地球史 限界地帯の自然と植生から (NHKブックス)

- 作者: 水野一晴

- 出版社/メーカー: NHK出版

- 発売日: 2016/08/23

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

最終氷期(=ヴュルム氷期:7~1万年前)が終わった1万年前から、人類の進化が加速しました。最終氷期が終わろうとしていた最後の頃、突然、短い周期のヤンガードリアス期がやってきました。理由は定かではありませんが、1000年ほど続いたそうです。地質学的には短い寒の戻りでした。しかし、この短い寒冷期が、人類に、狩猟生活を放棄させたとも言われます。必ずしも最善の選択肢でなかったはずの農耕が、これをきっかけに人類の生き残る手段となり、気候の温暖化とともに、文明化へと進化していった。そんなシナリオです。この亜氷期の終了によって、ようやく現代まで続く完新世になります。

氷河期明けの“ヤンガードリアス期”の寒冷化は、天体衝突が原因? : サイエンスジャーナル

日本では、寒冷期のあのマンモスが大陸から大量に渡ってきていました。2万年前まで生息し、旧石器人の食糧になっていたとされています。ところが、マンモスの絶滅があり、食糧難がひどくなってくると、日本の祖先は農耕定住生活を始めたのかもしれません。今日の研究では、縄文時代に農耕が始まっていたのはほぼ確実らしいです。問題は、どこまで遡れるか。クリやドングリ、トチの実などの堅果類を食し、農耕というよりは先に定住生活があったのかもしれません。それでも、人類にとって、定住生活へと移行することは大きな変化だったはずです。

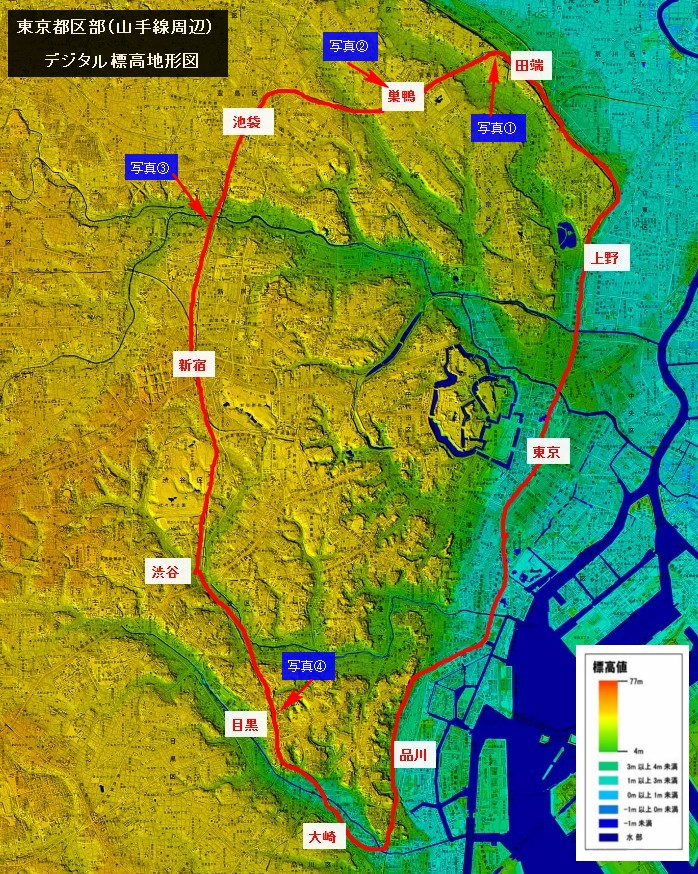

日本にも氷期の影響を残す地形がたくさん残されています。たとえば身近なところでは、山手線の風景からもそれが見て取れます。山手線そのものはレールでつながっているので、上下の高度差が大きくならないように設計されています。しかし実際には、非常に厄介なところを走っている路線です。田端から品川にかけては低地を走っています。温暖化が進めば、この一帯には海水が入ってきます(古東京湾)。仮にそこまでいかなかったとしても、古東京川だったところです。この川底に泥がたまってできたのが、沖積低地です。ちなみにこの沖積低地は、形成された年代が新しく、主に海面下での堆積物でできています。地震が起こった場合、揺れが増幅されやすいと言われています。

『山手線はこんなに勾配がある!?』 | 戸建てリノベINFO

山手線の西側に行くと、そこは沖積台地です。洪積世に形成された台地が「洪積台地」、それより新しい時代に形成されたのがこの「沖積台地」。いわゆる最終氷期が終わった後の完新世にできたものです。この海抜が高い位置に鉄道を通すのを避けるため、川底を這わせたのが山手線になります。新宿は高台です。地盤はそれだけしっかりしているため、高層ビルを建てる費用が安く済みます。これが、新宿を副都心に仕立てたひとつの原因です。渋谷、品川は低地であるため、高層ビルの建築費は少々かさむことになります。駅の高さが高架であったり地下になったりするのは、その地形と関係していることが大きいようです。

本書の話題は決して、日本の地形をチマチマ語っているわけではありません。アフリカの大地や植生について多くのページを割き、千年百年の気候変動を語っています。さらに、十年単位の植生変化を見ながら、地球全体の気候変動を推測する試みも紹介されています。植物というのは気候に敏感であり、植生を追いかけることで、目に見えにくい地球規模での気候でも明らかにできる可能性があります。気候変動が人類(生物)の進化に与えてきた影響の大きさを鑑みるに、植生から逆に気候変動を研究するという本書の視点は、学問の面白さを伝えてくれるものですね。